আপনি কি অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্রের একজন ভক্ত? ছোটবেলার কোন প্রিয় কার্টুন রয়েছে আপনার? এগুলোর প্রত্যেকটিকে এক কথায় অ্যানিমেশন বলা যায়। এর মূল ভাবনাটা অত্যন্ত সহজ – পরপর কয়েকটা ছবি জুড়ে দিয়ে সেগুলোকে চলন্ত করে তোলা। ভিডিও ক্যামেরার মূলনীতিও অনেকটা তাই। তবে ক্যামেরা কাজ করে স্থিরচিত্র বা আলোকচিত্র নিয়ে। আর অ্যানিমেশনের কাজ-কারবার হাতে আঁকা ছবির উপর।

লুমিয়ের ভাইয়েরা সিনেমা আবিষ্কারেরও আগে, ঠিক এ মূলনীতির ভিত্তিতে কিছু প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছিলো। অর্থাৎ সেগুলোতে সিনেমার মতোই পরপর কয়েকটা ছবি জোড়া লাগিয়ে চলন্ত করে তোলা হতো। সেগুলো ঠিক আলোকচিত্র বা স্থিরচিত্র ছিলো না। বরং হাতে আঁকা ছবি ব্যবহার করা হতো। আর তাই এগুলোকে বলা হয় অ্যানিমেশনের পূর্বসূরী।

ছবি সচল করার জন্য বহু আগে থেকে কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। আজ আমরা সংক্ষেপে এমন চারটি পদ্ধতির কথা জানবো।

অ্যানিমেশন বিচিত্রা: চার তথ্য

– ইরানের সার-ই-সুকতে (শহর-ই-সোখতা) শহরে পাওয়া পাঁচ হাজার বছরেরও পুরানো একটি মাটির পাত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের অ্যানিমেশন দেখা যায়। পাঁচটি ছবির ব্যবহার রয়েছে এতে।

– ১৯১৭ সালে বের হওয়া El Apóstol পৃথিবীর প্রথম অ্যানিমেটেড ফিচার চলচ্চিত্র। বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছিলো এটি।

– ১৯৩৭ সালে ওয়াল্ট ডিজনির প্রথম অ্যানিমেটেড ফিল্ম Snow White and the Seven Dwarfs মুক্তি পায়। চলচ্চিত্র দুনিয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে এটি।

– Toy Story হলো পুরোপুরি কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরি করা প্রথম চলচ্চিত্র। এ ছবির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয় পিক্সার অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্রের।

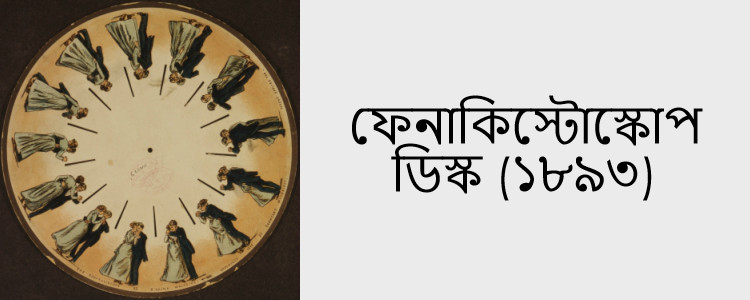

ফেনাকিস্টোস্কোপ (Phenakistoscope)

ছবিভিত্তিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে ফেনাকিস্টোস্কোপ অপেক্ষাকৃত পুরোনো। এটি তৈরি হয় ঊনবিংশ শতকের ২০-৩০ দশকে।

ফেনাকিস্টোস্কোপের মূল জিনিস একটা ঘূর্ণায়মান চাকতি। এতে কয়েকটি ছবি পরপর আঁকা থাকে। চাকতিটা যখন ঘোরে, তখন ছবিগুলোকে একসাথে একটা চলমান ছবি বলে মনে হয়।

ফেনাকিস্টোস্কোপ আর আমাদের দেশে প্রচলিত বায়োস্কোপ মূলত একই জিনিস। এর মূলনীতি সম্পর্কে প্রাচীন গ্রিক গণিতবিদ ইউক্লিড বলেছিলেন। এ নিয়ে কাজ করেছিলেন নিউটনও। তবে এমন একটি যন্ত্র বানানোর বুদ্ধি প্রথম বেলজিয়ান বিজ্ঞানী জোসেফ প্লাতোঁর মাথায় আসে।

জোইট্রোপ (Zoetrope)

ফেনাকিস্টোস্কোপ আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যে তার চেয়ে উন্নত আরেকটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় — জোইট্রোপ। ফেনাকিস্টোস্কোপ আর জোইট্রোপের একটা মূল পার্থক্য হলো দর্শকের সংখ্যা। ফেনাকিস্টোস্কোপে শুধু একজন চলন্ত ছবি দেখতে পারতো। অন্যদিকে জোইট্রোপে অনেকে দেখতে পারে। এতে যে সিলিন্ডারের ভেতরে ছবিওয়ালা চাকতিটা ঘোরে, তার চারপাশে দেখার জন্য বহু ছিদ্র থাকতো।

জোইট্রোপের মূল ধারণা দেন বৃটিশ গণিতবিদ উইলিয়াম জর্জ হর্নার। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন ডায়েডালিউম। এটি জনপ্রিয় হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে এসে। সে সময় এর নকশাতে খানিকটা পরিবর্তন আনা হয়। জোইট্রোপে দেখার ছিদ্র উপরে দেবার ফলে নিচ থেকে একটার পর একটা ছবির চাকতি বদলানো যায়। ফলে আগের চেয়ে বেশি চলন্ত ছবি একসাথে দেখা সম্ভব হয়। জোইট্রোপ (জীবনের চাকা) নামটিও তখন প্রতিষ্ঠা পায়।

প্র্যাক্সিনোস্কোপ (Praxinoscope)

প্র্যাক্সিনোস্কোপ আসলে জোইট্রোপের উন্নত সংস্করণ। এটি উদ্ভাবন করেন ফরাসি বিজ্ঞানী চার্লস এমিল রেঁনয়ে, ১৯৭৭ সালে।

জোইট্রোপের মতো এতে একটা সিলিন্ডারে কিছু ছবি আঁকা থাকে। তবে ছবিগুলো চাকতিতে নয়, বরং সিলিন্ডারের ভেতরের দিকে রাখা হয়। অন্য পাশে থাকে আয়না। ফলে সিলিন্ডার যখন ঘুরতে থাকে, আয়নায় তাকালে একটা চলমান ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

১৮৮৯ সালে রেঁনয়ে প্র্যাক্সিনোস্কোপের উন্নত সংস্করণ থিয়েটার অপটিক বানান। এ থিয়েটার অপটিক ছবি প্রজেকশনও করতে পারতো। তবে এর কয়েক বছর পর লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় সিনেমাটোগ্রাফ আবিষ্কার করলে থিয়েটার অপটিক জনপ্রিয়তা হারায়।

ফ্লিপ বুক: কাগুজে অ্যানিমেশন

প্রথম ফ্লিপ প্রকাশ করেন জন বার্নস লিনেট, ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে। ১৮৯৪ সালে হারমান কেসলার ফ্লিপ বুকের কারিগরি রূপ দেন। তৈরি করেন মুটোস্কোপ।

১৮৯৭ সালে হেনরি উইলিয়াম শর্ট ফিলোস্কোপ নামে এক ধরনের ফ্লিপ বুক বাজারে ছাড়েন। এতে ফ্লিপ বুকটা একটা ধাতব হোল্ডারের মধ্যে থাকতো। ফলে পাতা উল্টে ছবি দেখতে সুবিধা হয়।

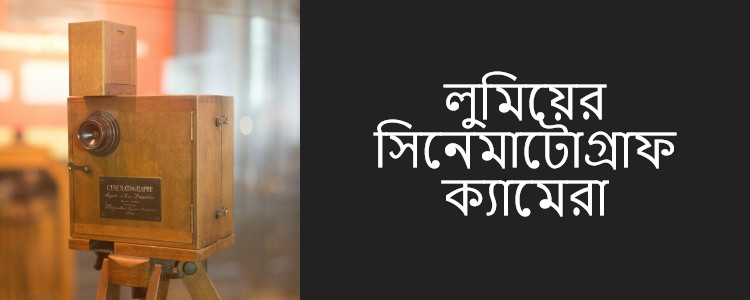

অতঃপর সিনেমা

১৮৯৫ সালের দিকে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় সিনেমাটোগ্রাফ আবিষ্কার করেন। পৃথিবীতে শুরু হয় এক নতুন যুগ — সিনেমার যুগ। কিছুদিনের মধ্যে সিনেমাতেও বিভিন্ন অ্যানিমেটেড ইফেক্ট যুক্ত হতে শুরু করে। খুব সম্ভবত প্রথম অ্যানিমেটেড ইফেক্ট ব্যবহৃত হয় এনচ্যান্টেড ড্রয়িং ছবিতে। তারপর থেকে দিন দিন সিনেমাতে ইফেক্টের ব্যবহার বেড়েছে।

তথ্যমূলক এ পোস্টের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ লেখক নাবীল অনুসূর্যকে। বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) জীবনের শুরু থেকে তিনি ফিচার-সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। যুক্ত ছিলেন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের ছোটদের পাতা কিডজ-এর সঙ্গে। বাইরে লেখালেখি করেছেন ও করছেন কালের কণ্ঠ, জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক, বণিক বার্তা, বাংলা ট্রিবিউন, রাইজিংবিডি, এনটিভি অনলাইন, অনন্যা, লুক, আভোগ এবং ফ্ল্যাশব্যাক-এ। বর্তমানে ডাবিং স্ক্রিপ্টরাইটার হিসেবে কর্মরত আছেন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল দীপ্ত টিভিতে। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩টি। দুটি শিশুসাহিত্য – তের নম্বর রাজডিম (ফ্যান্টাসি) এবং ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ (রূপকথা-অনুবাদ), আরেকটি কবিতার বই – পরির প্রতি পত্রাদি।

নাবীল অনুসূর্যের বিভিন্ন লেখা আমরা সিরিজ আকারে কুইজার্ডসে প্রকাশ করবো। তাঁর অন্যান্য লেখা পড়তে ও আপডেট পেতে যেতে পারেন ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে ও ফেসবুক পেইজে।